考文垂

Lady Godiva:心系人民才能流芳百世

文/毕研韬 传说的起源:牺牲与救赎的象征 Lady Godiva(戈黛娃夫人)的故事始于11世纪的英格兰考文垂市。根据传说,当时统治考文垂的利奥弗里克伯爵(Leofric the Dane)为支持英军出征,向百姓征收重税,导致民不聊生。伯爵的妻子戈黛娃夫人(Lady Godiva)目睹民生疾苦,多次恳求丈夫减免赋税,却遭到斥责。最终,伯爵提出一个近乎羞辱的条件:若戈黛娃夫人愿意裸体骑马穿过考文垂的街道,他便同意减税。出乎意料的是,这位贵族女性毅然接受了挑战。 次日清晨,戈黛娃夫人褪去衣裳,仅以长发遮掩身体,策马行于空荡的街头。百姓感念其善举,自发闭门不出以示尊重,唯有一名裁缝Tom因偷窥而双目失明,衍生出英语词汇Peeping Tom(偷窥狂)。传说中,伯爵被妻子的勇气与人民的诚信打动,最终兑现诺言减税。这一故事通过民谣与修道士的记载流传下来,成为中世纪贵族责任与平民尊严交织的典范。 艺术升华:从禁忌到圣洁的视觉重构 戈黛娃夫人的形象在19世纪末被英国画家约翰·柯里尔(John Collier)以油画《马背上的Lady Godiva》(1898年)定格为永恒。画中,她闭目垂首,长发如瀑般覆盖身体,白马披红袍缓步前行,既规避了情色暗示,又凸显出神圣的牺牲精神。柯里尔曾评价:“真正的高贵,是心中明白自己该去救济他人时就勇敢去做。” 这一创作不仅是对传说的艺术再现,更成为人文主义对抗教会保守思想的象征——裸体不再被视为羞耻,而是人性光辉的载体。 考文垂博物馆将这幅画作为镇馆之宝,其临摹版本吸引无数游客驻足。笔者在考文垂大学求学期间,曾多次凝视画作细节:戈黛娃夫人沉静如修女,马蹄下的石板路仿佛仍回响着千年前的道德抉择。艺术史学者认为,柯里尔通过拉斐尔前派的细腻笔触,将“贵族责任”与“平民苦难”的冲突升华为视觉史诗。 历史的守护:从政治工具到城市灵魂 戈黛娃夫人的形象在历史长河中经历了多重诠释与重塑。中世纪教会曾试图将其塑造为“忏悔的严酷地主”,末日审判书(Doomsday Book)记载她拥有大片土地,甚至有学者推测传说源于她对自身苛政的救赎。但民众更愿相信浪漫化的版本——一位为弱者抗争的贵族女性。17世纪清教徒运动期间,考文垂年度纪念仪式因“有伤风化”被叫停,但1678年恢复后,戈黛娃夫人成为市民反抗压迫的精神图腾。 19世纪工业革命时期,考文垂市政府将她的故事纳入城市叙事体系:1949年Broadgate广场竖立青铜雕塑,每年5月31日设为纪念日(尽管活动形式简化)。政府深知,这位中世纪女性不仅是历史符号,更是凝聚民心、促进旅游的经济资源。正如比利时巧克力品牌Godiva借其名号打造奢侈品形象,考文垂也通过艺术节、文化衍生品将她塑造成“城市代言人”。 为何被历史铭记?道德超越的真实性 戈黛娃夫人的历史真实性存在争议。她原名Godgifu(上帝的礼物),确为11世纪英格兰大地主,其名见于末日审判书,但偷窥者Tom的情节直至17世纪才被添加。然而,历史选择性地“偏爱”这一传说,因其内核超越了事实真伪: 1.贵族责任的典范:在中世纪等级森严的社会,她的行为打破了“贵族-平民”的隔阂,彰显统治者对子民的道德义务; 2.人文主义的先声:教会压抑人性的时代,她的裸体骑行被解读为对禁欲主义的反抗,成为文艺复兴人性解放的预演;...

2025-02-24文章推介

警惕!你正在吞下机构媒体特供版「真相」

文/毕研韬 所谓「机构媒体」(institutional media),广义地讲是指制度化组织(如政府、政党、企业、大学等)直接控制或深度介入的媒体平台,机构媒体的核心功能是维系组织权威而非公共监督。狭义的机构媒体不包含一般意义上的新闻媒体。 所谓「机构媒体报道」,包含两部分:一是指机构媒体自身进行的报道。这类媒体的运营依附于母体组织的资金、人力、内容等,依靠母体组织的权威为信息背书;二是新闻媒体对制度化组织的报道。相关组织会以公关手段(譬如,向新闻媒体注入资金以建立战略合作关系甚至利益共同体)。 很多制度性组织还会动用组织或(和)经济手段,在社交媒体上造势。有些看似客观、独立的自媒体人,事实上有可能服务于某家制度性组织。这种操作模式或明或暗,普通人或难以辨识。牛津大学一家研究机构曾发布研究报告《产业化虚假信息——2020年全球有组织社交媒体操纵盘点》(Industrialized Disinformation——2020 Global Inventory of Organized Social Media...

2025-03-02【创刊词】打破认知枷锁,才有崭新未来

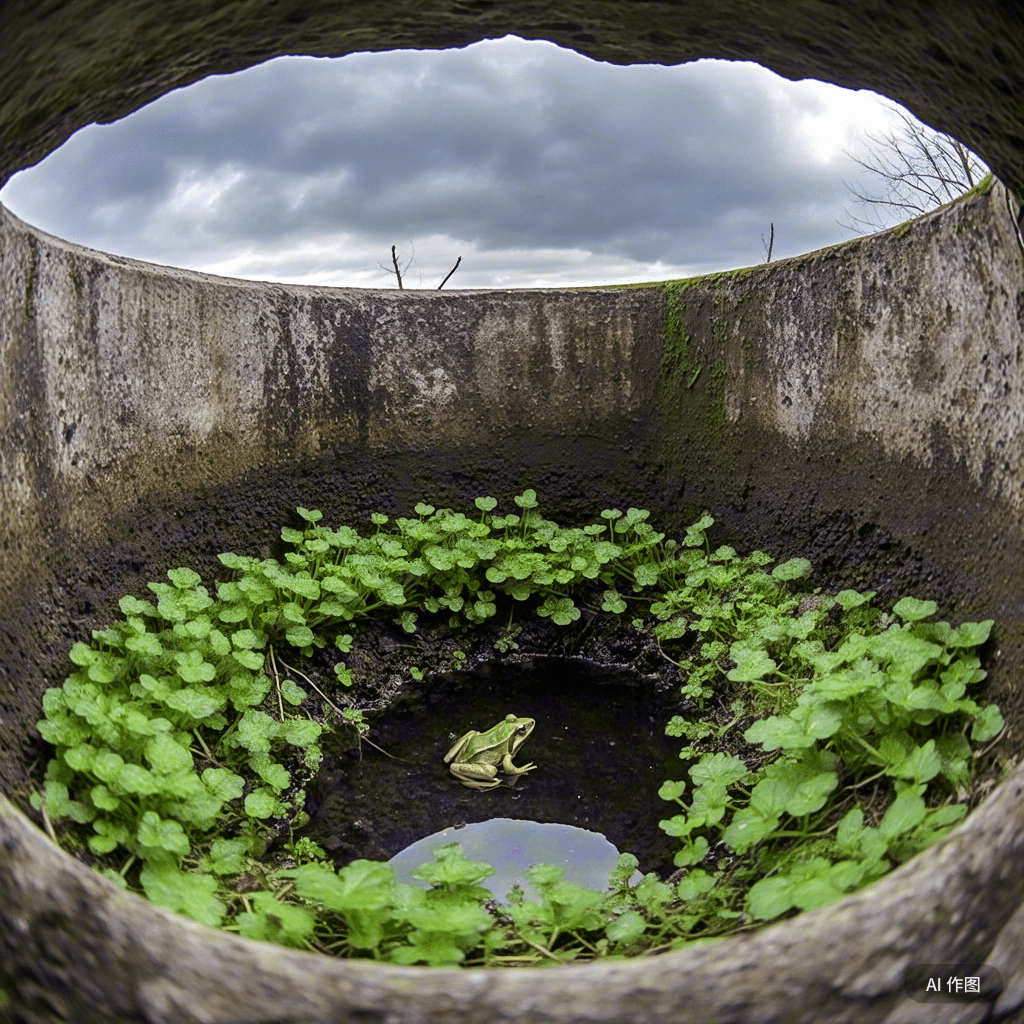

无论是在一国之内,还是国家之间、文明之间,分裂和冲突都在威胁着人类生存与福祉,给世人带来困扰、苦难和牺牲。何以至此?愚以为,认知差异与利益冲突是两大关键因素。认知分歧会引发并加重利益冲突,正因为如此,全球各种势力都会竭尽所能地干预相关人群的认知。 面对同一事物时,不同观察者的认知不尽相同,甚至截然对立,因为人都是透过自己的认知框架来揆诸环境的。这些框架,可称之为“界”,它是一个复杂系统,包括无形的身份(如国籍、种族、民族、性别、地位、专业、职业、政治派别、宗教信仰)、利益、既有认知、个人经历、政策法律、传统文化、社会氛围、个人品行、外部干预等。当其中某些因素十分活跃时,譬如对自己的国籍极度敏感时,就有可能夸大或缩小某些成分,而且执念越深,幻觉越大。 何以破局?在后真相时代,传统的教育和宣传已很难凑效,因为人们会本能地排斥自己不喜欢的信息。在外界干预恒定的情况下,只有当自己意识到个人的认知框架正在阻碍自己接近真相时,认识到每个人都是背着“井”四处游历的“井底之蛙”时,情势才有可能转机。《六祖坛经》中的“一真一切真”,《金刚经》中的“应无所住而生其心”,都在阐述这个道理。刀郎先生在《就是现在》中唱到:“只要眼神中不带有色的分别,你我的梦都一样光荣”,同样是在诠释这个原理。 为达此目的,《无界传播》将秉承真实、客观、多元和深度的报道原则,积极探讨我们关注的议题。我们将恪守中道,同时欢迎“中左”和“中右”。我们期待“中左”与“中右”和平共处的社会空间与虚拟空间持续扩大,这样才能压缩“极左”与“极右”的生存空间。如果助长左而打压右,或者反之,社会就会失衡,就会失去包容性和凝聚力,社会发展就难以持续,居住环境和营商环境也会随之恶化。对国际社会而言,地缘政治与理念政治使之更加复杂。所以《无界传播》不仅要呈现静态信息,还要深入探讨动态的生成机理。 内政是外交的基础,只有实现国家治理现代化,才有可能在国际社会具有吸引力与影响力,而国家治理现代化的一个重要指标是信息传播生态最优化。一个地区内,信息流量的大小与该地区的稳定和发展息息相关,与此同时,信息的流向也是关键因素。究其本质,信息流向是由信息位落差决定的。信息位低的地区(国家)应主动提升自己的信息位高度,提升全民的信息韧性,这样才能减少信息位高的地区(国家)带来的信息威胁。 本人自1986年起开始探索跨文化交流,2002年后两次赴欧洲研习传播学(尤其是国际传播),近几年常常自称为“传播学布道者”“播火人”。愚以为,传播学是一种威力强大的工具,但令人遗憾的是,中国的传播学教育和科研早已不堪重负。如不尽快改善传播学教学、研究与实践的现实环境,国家治理和全球治理的能力就必然会被削弱。 这绝非危言耸听。早在2001年7月,美国国防部就提出,人类战场分为物理域、信息域和认知域三种,而且认知作战的重要性远在物理作战、信息作战之上。中华人民共和国的成立、美利坚合众国的成立、俄罗斯-苏联的建立与解体,都证明了信息传播的巨大能量。不过我要特别提醒,美军所谓的认知域作战适用于传统的战争时期。如果在和平时期以认知战思维运作信息传播,将会损害自身形象与利益,就会导致在短期内难以修补的深远后果。 在全球地缘政治冲突加剧的当下,单纯的信息交流已于事无补,因为对方会以政策、法律、社会、信息和文化手段予以拦截,会把你的信息活动视为噪音和渗透。传播学上的“不可沟通性”是指有时双方交流得越多,分歧反而越大。在中美战略竞争加剧的前提下,各方都在抢占价值观高地。谁拥有人类文明核心价值观,谁就占据传播的道德制高点。因此,价值观重构和沟通就异常重要,但这些工作主要是以行动和政策(而非空洞的语言表述)进行的。这项工作已经超越理念政治范畴,直接影响地缘政治、现实政治与资本政治了。 《无界传播》是一家传播学试验平台,旨在消除认知壁垒,推动跨“界”对话,促进和解与和平,这是和平研究的传播学范式。我们将从尽可能高的维度俯视现实世界,以中线为轴呈现立场不同甚至对立的见解。我们热切期待所有参与者都能以历史的、发展的眼光看待所讨论的议题,着眼于推动文明间的对话、和解与合作,展示良好的素养与风度。本人在该领域的探索才刚刚起步,欢迎全球同道在《无界传播》这个试验平台上一起交流、探索,共同揭示信息传播的真谛,一起享受其中的无限妙趣。 毕研韬 《无界传播》总编辑(试验平台负责人) 二零二五年二月十八日

2025-02-15非洲的数字主权意识已苏醒

近年来,在全球化与数字化浪潮中,非洲的数字主权意识已经苏醒,开始维护自身数据安全、技术自主权和经济利益。 一、非洲数字主权的核心挑战 (一)数据控制权薄弱 非洲90%以上的数据存储依赖欧美或中国的云服务商(如AWS、阿里云)。用户数据跨境流动缺乏有效监管,存在被滥用的风险。Meta(Facebook)曾被指控利用非洲用户数据训练AI模型,却未支付合理费用;TikTok在非洲的隐私政策合规性频遭质疑。 (二)数字基础设施依赖外部 非洲互联网骨干网络多由外资企业(如法国Orange、中国华为)建设,关键技术(如5G、AI算法)受制于人。卫星互联网领域,SpaceX的“星链”已覆盖30多个非洲国家,但可能挤压本土电信企业生存空间。 (三)网络安全威胁加剧 非洲是全球网络犯罪增长最快的地区之一,2023年网络攻击造成的经济损失超40亿美元。关键领域(如政府、银行)的系统漏洞常被外国黑客组织利用。 二、非洲国家的应对策略 (一)立法与政策强化数据控制 尼日利亚2023年通过《数据保护法》,要求跨国企业将公民数据存储在境内服务器,并对谷歌、Meta等征收5%的数字服务税。南非《个人信息保护法》(POPIA)严格限制数据跨境传输,违者最高罚款1000万兰特。非盟《2030数字转型战略》推动建立非洲统一数据治理框架,减少对外部规则的依赖。 (二)推动本土技术自主...

2025-02-27在中国,院士制度或已成科研阻力

文/何睿育 在中国,院士是科学技术领域的最高官方称号,在不了解真相的民间享有崇高威望。事实上,在中国,院士制度早已饱受诟病,更有些人呼吁把院士赶下神坛。 北京爱可多米教育科技有限公司近日发布视频称,有人说院士制度或许已成科研阻力。 其依据是:中国近几十年的科技进步主要是以科技公司为代表的产业界所做的贡献,而在院士云集的研究院、高校等机构对国家科技进步的贡献远不如产业界。 视频继续说,问题是全国优秀的科研学子很多都在这种体系内被埋没甚至被“牺牲”,反倒流进产业界的所谓“二流学子”能在较为开放的环境下心无旁骛第做研究与创新。 这个视频没有提供数据支撑,而仅仅呈现了结论(或者观察结果),而且结论有些偏颇,所以算不上是严谨的科普视频。问题是,该视频的观点得到很多人的认同。 在中国,评选院士不仅仅靠科技水平,社会资源(本质上是政治资源)才是关键。而且,一旦选上院士,捞取更现实的资源就成了头等大事。概言之,在中国,不少人相信,院士已蜕变成一种捞取资本的“符号资本“。 笔者这样表述绝非极端,只是不希望社会讳疾忌医。我赞成AI底端技术开源,是因为开源后,人人都可以检视和评估,受前人启发,相互激励,彼此竞争,这样才能促使AI技术更快发展。我对教育科技的评论出于同一目的。

2025-04-04台湾成立“认知战研究中心”

文/毕研韬 2024年1月17日,台湾“法务部”调查局挂牌成立“认知战研究中心”,下辖“两岸情势研析处”、“国内安全调查处”及“资通安全处”三个部门,分别负责认知作战研究、认知战情报搜集与分析、应处反制。台湾的“资通安全”相当于大陆的“信息安全”。 相关部门称,认知战研究中心已聘请学者专家担任咨询委员。 2024年3月6日下午,刚成立两个月的“认知战研究中心”曾组织相关主题的国际学术研讨会。 台湾“法务部”调查局2019年8月设立“假消息防制中心”,2021年4月升格为“资安工作站”,2024年1月再升级为“认知战研究中心”。五年内实现三连跳,可见台湾战略界对认知作战的重视。台湾所称的“资安”是“资讯安全”的简称。 台湾当局已于2020年1月15日公告实施《反渗透法》。 我要提醒的是,台湾已初步建立由政府行政部门、民间组织和军方组成的“三位一体”认知战网络,并已初步构建国际联盟和认知网络。 关于“认知网络”的内涵及其战略价值,大陆专家几无关注,有兴趣的网友可自行研究。 在下认为,要想透彻理解认知战,就需先了解“认知安全”概念。张昆、张明新、陈薇主编的《国家形象蓝皮书:中国国家形象传播报告(2020-2021)》收入了拙文一篇,题为“跨文明对话与中国国家形象塑造”,文章提及“认知安全”概念。《青年记者》2023年6月(上)刊发了拙文“认知安全视域下生成式AI监管研究”,文中也介绍了认知安全概念。 最后声明:作为民间人士,洒家向来反对信息武器化。此时的笔者,更愿意通过传播来促进理解、合作与和平。为此,我们需要志士仁人站出来推动韧性社会建设,建立全球和平网络,曝光那些操纵社会认知以谋取私利的不光彩行为。 May the...

2025-02-18南美洲:大国博弈的新棋盘

曾经被视为美国“后院”的南美洲,如今正被卷入一场前所未有的地缘政治重构。随着全球能源转型加速、供应链重组深化,这片拥有全球最大锂矿储备、最大热带雨林和关键航道的大陆,成为中美欧竞相争夺的战略高地,而地区国家在“选边站”与“自主性”之间的摇摆,更让这场博弈充满变数。 资源战争:锂矿与雨林的全球争夺 从安第斯山脉到亚马逊流域,南美资源正被重新定价。在“锂三角”(阿根廷、玻利维亚、智利),中国企业控制着全球60%的锂加工产能,美国通过《通胀削减法案》向智利铜矿注入补贴,欧盟则以环保标准为筹码,试图在锂电产业链卡位。这种竞争已超越单纯的经济投资——玻利维亚政府将锂矿收归国有的法案,直接触发了美国外交施压;巴西卢拉政府重启雨林保护计划,则成为换取欧盟自贸协定的政治筹码。 大国角力:旧秩序与新联盟的碰撞 美国近年重提“门罗主义”,却遭遇多重挑战:中国通过“一带一路”在阿根廷建造核电站、在秘鲁运营钱凯港,逐步构建横跨太平洋的基础设施网;俄罗斯通过军售和能源合作强化与委内瑞拉、尼加拉瓜的纽带;甚至印度、土耳其也以医药和无人机打开市场。而南美国家的“多向结盟”策略愈发明显:巴西一边加入美国主导的“美洲经济增长倡议”,一边在金砖框架下推动本币结算;智利在锂矿招标中同时向中企和德企开放,玩转平衡术。 破碎地带:内部危机与外力渗透的恶性循环 南美各国动荡的内政,正成为外部势力介入的切口。厄瓜多尔毒品暴力失控后,美国以军事援助换取曼塔基地的监控权限;阿根廷经济危机中,国际货币基金组织(IMF)的贷款条件与米莱政府的美元化主张形成共振;委内瑞拉反对派领袖瓜伊多近期访美,再度激化“代理人政治”风险。这种干预往往加剧社会撕裂——秘鲁反政府抗议者高举原住民旗帜指控“跨国资本掠夺”,哥伦比亚农民则因古柯种植与缉毒政策陷入生计困境。 未来战场:区域一体化的存亡考验 面对外部压力,南美洲的回应呈现矛盾性:南共市(MERCOSUR)国家试图以统一关税同盟提升议价能力,但成员国对自贸协定的分歧暴露了利益分化;安第斯国家共同体推动锂矿定价权联盟,却因智利与玻利维亚的历史恩怨举步维艰。更深层的危机在于,当全球南方崛起叙事遭遇现实发展瓶颈,南美国家能否在“资源民族主义”与“开放合作”之间找到第三条道路,将决定其成为地缘政治主体还是棋子的命运。 这片大陆的博弈早已超越传统的东西对抗——当美国军舰巡航委内瑞拉外海、中国科考船停靠阿根廷港口、俄罗斯卫星站在玻利维亚高原运转,南美洲正被迫在全球秩序裂变中重新定义自己的坐标。而它的选择,或许将为“中等力量”如何在大国夹缝中寻找战略自主性,写下新的注脚。

2025-02-26