美国对TikTok的打压是多重因素共同作用的结果,涉及国家安全、数据隐私、地缘政治竞争、文化影响力争夺以及经济利益博弈等多个层面。以下是具体分析:

1. 国家安全与数据隐私的“名义理由”

- 数据主权争议

TikTok母公司字节跳动(ByteDance)是中国企业,美国政客认为其可能受中国《国家情报法》约束,需向中国政府提供用户数据。尽管TikTok多次声明数据存储在美国和新加坡,并推出“得克萨斯计划”(Project Texas)隔离美国用户数据,但美国政府仍质疑其数据流向的独立性。 - 算法“潜在威胁”

TikTok的推荐算法被认为可能被用于操控舆论。美国担心中国通过算法推送特定内容(如淡化新疆、香港问题,或放大美国社会矛盾),影响公众认知甚至干预选举。

2. 地缘政治与中美科技冷战的核心

- 遏制中国科技崛起

TikTok是全球首个由中国企业主导的超级社交平台(月活超10亿),打破了美西方在社交媒体领域的垄断地位(如Meta、Google)。打压TikTok是美国遏制中国高科技产业扩张的典型案例,类似华为、中兴被制裁的逻辑。 - 争夺数字霸权

数据是21世纪的“新石油”,TikTok掌握海量用户行为数据,可能为人工智能、广告投放等领域提供战略资源。美国试图通过限制TikTok,削弱中国在数字领域的全球竞争力。

3. 经济利益的直接冲突

- 本土企业的游说压力

TikTok的快速增长威胁了Meta(Facebook、Instagram)、Google(YouTube)等美国科技巨头的广告收入。这些企业通过游说政府,推动以“国家安全”为名排除竞争对手。 - 资本市场的博弈:

若TikTok被迫出售美国业务(如特朗普政府曾要求),接盘者可能是美国公司(如微软、甲骨文),从而实现技术、用户和商业价值的转移。

4. 意识形态与文化软实力的对抗

- 挑战西方话语权

TikTok成为全球年轻人表达观点、传播文化的平台,其内容生态(如中国正能量的短视频、发展中国家视角的叙事)部分打破了西方主流媒体的垄断,引发对“中国叙事扩张”的警惕。 - 价值观冲突的缩影

美国将TikTok视为“中国模式”的成功输出——一个在“非自由民主体制”下诞生的企业却能主导全球市场,这对西方推崇的“自由市场+民主制度”优越性构成挑战。

5. 美国国内政治的操作工具

- 转移社会矛盾

在通胀高企、社会分裂的背景下,政客通过渲染“中国威胁”来凝聚民意。TikTok作为一个具象化目标,容易成为两党展示“对华强硬”姿态的抓手。 - 针对年轻选民的影响:

TikTok用户以Z世代为主,其政治动员能力(如2020年“特朗普竞选集会放鸽子事件”)令美国精英阶层担忧平台可能成为“不可控”的政治力量。

打压手段与TikTok的应对

- 法律与行政手段:

- 美国外国投资委员会(CFIUS)以“国家安全风险”为由,要求字节跳动剥离TikTok美国业务。

- 多州政府禁止在官方设备上使用TikTok,联邦层面推动《限制法案》(RESTRICT Act)赋予总统封禁外国App的权力。

- 舆论抹黑:

主流媒体持续炒作“TikTok数据泄露”“青少年成瘾”等议题,放大公众不信任。 - TikTok的反击:

- 数据本地化存储和第三方审查(如甲骨文“云监管”)。

- 游说美国国会、发起用户抗议(#SaveTikTok话题阅读量超10亿),强调“言论自由”和“小企业生存权”。

本质:数字时代的新型“技术民族主义”

美西方打压TikTok的核心逻辑是:在数字全球化背景下,通过“去中国化”维护自身技术霸权。这一行为暴露了双重标准:

- 选择性“国家安全”

美国科技公司(如Facebook)同样存在数据滥用问题,却未受到同等审查。 - 市场开放的虚伪性

标榜“自由市场”的西方国家,对中国企业采取歧视性政策,实质是以安全之名行保护主义之实。

未来影响与启示

- 全球互联网碎片化:

各国可能效仿美西方,以“数字主权”为名加强网络壁垒,加速互联网的“巴尔干化”。 - 中国科技企业的出海困境

类似TikTok的案例将倒逼中国企业探索“去地缘政治化”的全球化路径(如本地化合作、技术开源)。 - 用户权益的牺牲

封禁TikTok将损害数百万创作者、中小企业的生计,同时限制普通用户获取多元化信息的权利。

总结:TikTok事件不仅是商业竞争,更是中美在数字规则制定权、全球治理话语权上的深层博弈,其结局将深刻影响未来全球互联网的格局与秩序。

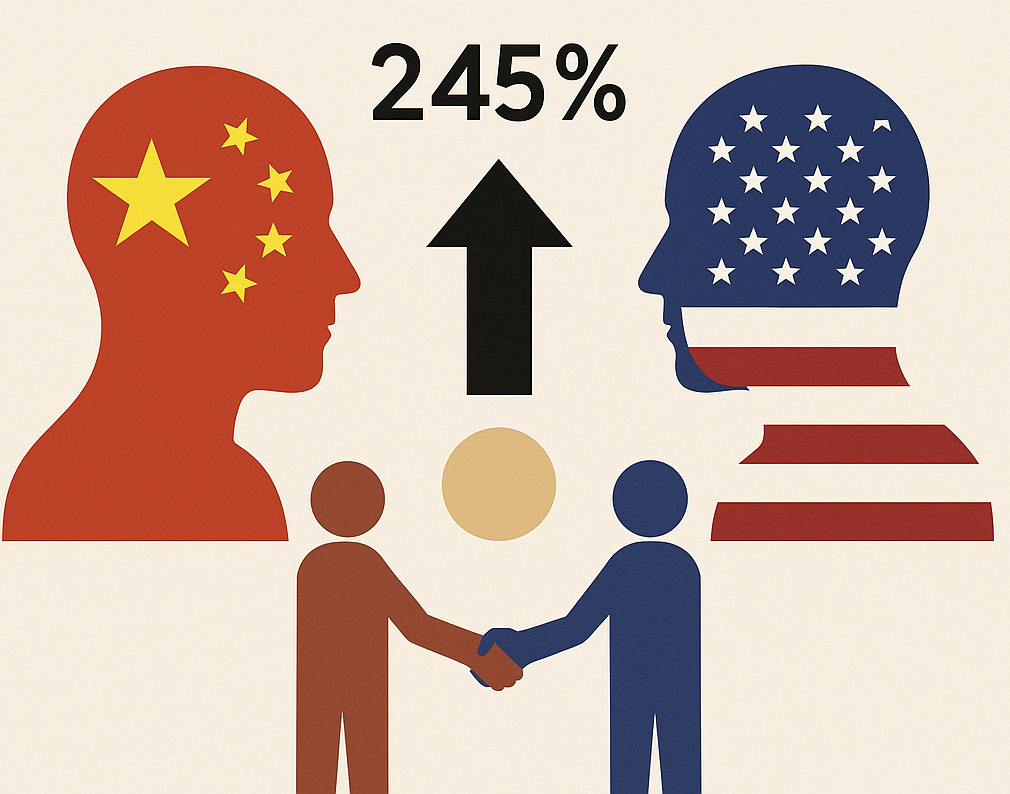

本文由DeepSeek-R1生成,CWB未作任何改动。本文配图由豆包AI生成。