中美两国的新闻宣传在报道理念、功能定位、内容策略及传播效果等方面存在显著差异,这些差异根植于两国不同的政治体制、文化传统和社会价值观。以下是综合分析:

一、报道理念与功能定位

1. 中国:正面宣传为主,强调舆论引导

中国新闻媒体秉持“正面宣传为主”的原则,注重配合党和政府的政策方向,突出成就宣传与社会稳定。例如,在环保报道中,中国媒体(如《城市河流,让我们重新认识你》)倾向于展示政府治理的成果与经验,强调政策的有效性和社会进步。这种理念源于中国新闻作为“喉舌”的历史定位,承担着宣传政策、凝聚共识的功能。

2. 美国:负面监督为主,强调环境监测

美国新闻业以“第四权力”自居,注重揭露问题、监督权力。例如,普利策奖获奖作品多聚焦社会问题、灾难事件或政府失职,如《底特律自由报》对弗林特水危机的持续追踪报道。该报自2015年起揭露密歇根州政府在未做防腐蚀处理的情况下将弗林特市供水源切换至受污染的弗林特河,导致居民饮用含铅超标水源,造成儿童永久性神经损伤。

二、题材选择与内容倾向

1. 中国:以政治与社会建设为核心

中国新闻奖的获奖作品题材集中于政治活动、经济发展和社会精神文明建设,例如领导人访问、脱贫攻坚等,正面报道占比高达80%以上,中性报道次之,负面报道较少。报道多引用官方数据和专家观点,强调权威性与政策性。

2. 美国:多元题材与负面揭露

普利策奖的题材广泛,涵盖政治、社会、灾难、犯罪等,负面报道占比超过70%,如对卡特里娜飓风的深度调查或弱势群体的生存困境。报道更注重个体视角,通过普通人的故事反映社会矛盾,数据呈现更生动(如使用比喻和图表)。

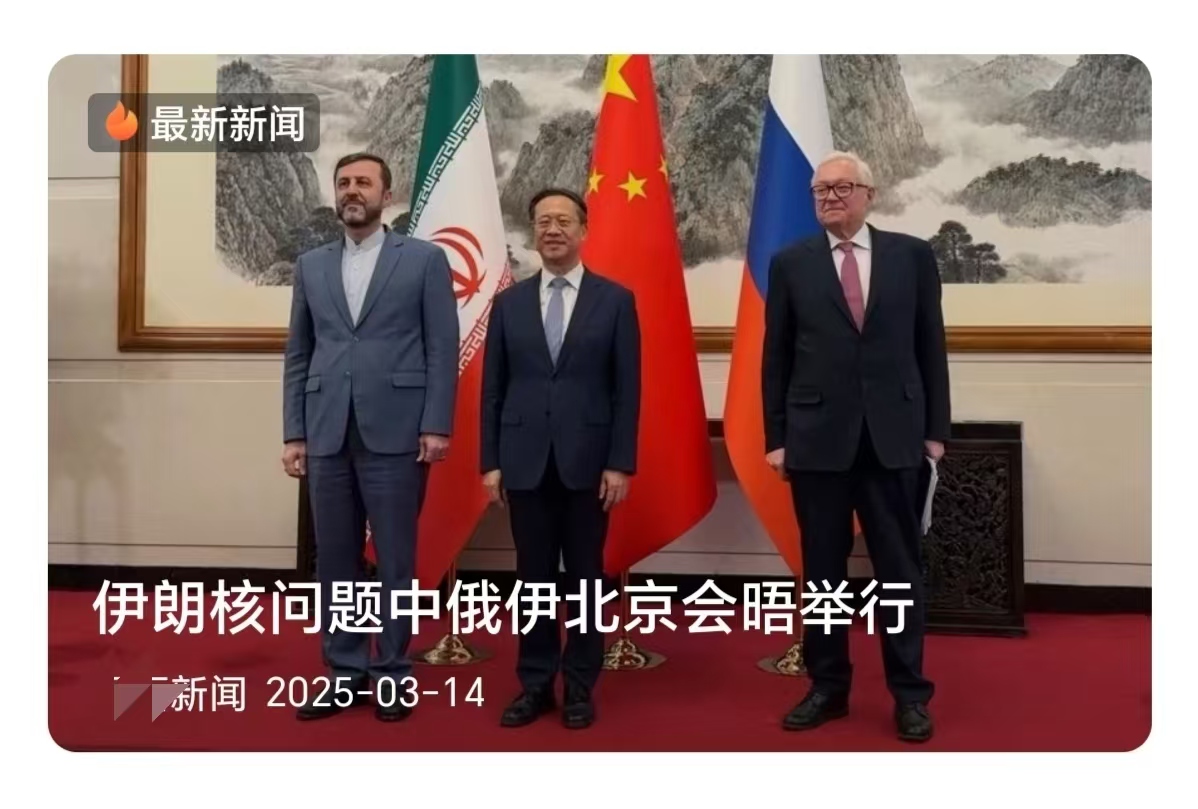

三、外宣策略与传播效果

1. 中国:强调发展成就与制度优势

中国外宣内容突出经济发展、脱贫成果和基础设施建设,通过具体案例塑造榜样形象。耶鲁大学研究显示,中国外宣视频能显著提升全球受众对中国制度的支持度(如政治制度偏好从16%升至54%),其成功源于对“中国式现代化”成就的具象化展示。

2. 美国:抽象价值观与民主叙事

美国外宣(如美国之音)侧重推广民主、自由等抽象概念,缺乏对具体成就的系统宣传,导致说服力较弱。尽管私人媒体(如CNN、《纽约时报》)全球影响力更大,但官方外宣在改变受众偏好方面效果有限。

四、文化传统与媒体角色

1. 中国:喉舌传统与社会协调

中国新闻业继承“喉舌观”,强调媒体在协调社会、维护稳定中的作用,如通过典型宣传引导公众行为。这种传统与儒家文化中的集体主义和社会责任密切相关。

2. 美国:自由主义与制衡功能

美国新闻业根植于启蒙思想,强调媒体对权力的制衡,如普利策所言“船头的瞭望者”,其报道常以揭露问题推动社会改革。

五、差异的根源与未来趋势

1. 根源:制度与历史路径

中国的新闻体制与“集中力量办大事”的政治模式相匹配,而美国的媒体独立性与三权分立体制相辅相成。此外,中国近代以来的“救亡图存”需求强化了媒体的宣传功能,而美国则延续了殖民地时期的批判传统。

2. 趋势:外宣竞争与技术挑战

中国外宣在内容制作上已取得成效,但需提升全球触达能力(如对抗西方私人媒体的影响力);美国则需反思其外宣策略的碎片化问题。长期来看,两国新闻宣传的差异或将在全球化与数字化浪潮中逐步调整,但根本性分歧仍将持续。

通过上述对比可见,中美新闻宣传的差异既是意识形态的体现,也是历史与实践的产物。未来,如何在保持特色的同时增强国际传播的有效性,将是两国共同面临的挑战。

本文由DeepSeek生成,CWB编辑审核并稍做修改(但不改变原义)。本文配图由豆包AI生成。